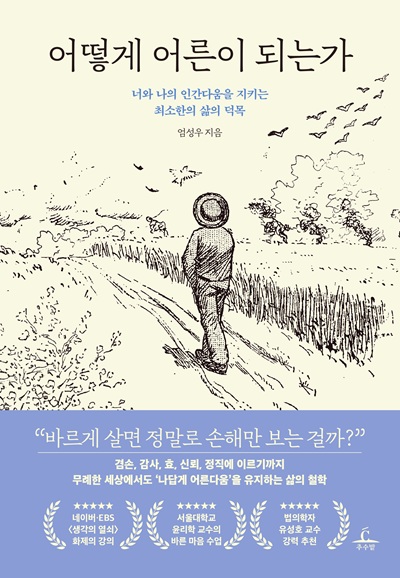

‘착하게 살면 손해 본다’는 세상에서 ‘그럼에도’ 바르게 살아야 하는 이유는 무엇일까?

이 책은 더 많은 이익을 쫓느라 희미해져만 가고 있던, 우리 삶을 지탱하는 ‘윤리라는 끈’을 다시 붙잡을 수 있게 해준다.

‘도덕 선생님들의 선생님’으로 불리는 서울대학교 윤리교육과 엄성우 교수가 나와 너를 잇는 ‘인간다움의 고리’로서 겸손, 감사, 효, 신뢰, 정직이라는 5가지 삶의 덕목을 ‘왜 겸손해야 할까?’부터 ‘인공지능은 정직할까?’에 이르기까지 총 50가지 질문을 통해 풀어나간다. 삶의 구체적인 상황 가운데 놓였을 때 스스로 윤리적 덕목을 생각하고, 납득하고, 실천할 수 있도록 돕는 이 책은 나와 너뿐만 아니라 가혹한 세상마저 품을 수 있는 ‘어른다움’의 길로 안내한다.

- 들어가며: 나다움을 잃지 않고 어른답게 산다는 것

1장 겸손: 자신 있게 고개 숙일 수 있는 마음

겸손이란 무엇일까? | 왜 겸손해야 할까? | 겸손은 예의나 친절함과 어떻게 다를까? | 겸손한 사람은 자신에 대해 잘 알까? | 겸손한 사람은 스스로를 어떻게 의식할까? | 감사와 겸손은 어떤 관계에 있을까? | 겸손과 자기 비하는 어떻게 다를까? | 겸손과 오만은 어떤 관계일까? | 겸손하면서도 높은 자존감과 자신감을 가질 수는 없을까? | 탁월한 자랑거리를 가진 사람만 겸손할 수 있을까?

+겸손의 덕목을 어떻게 기를 수 있을까?

2장 감사: 나를 위한 좋은 마음을 알아주는 마음

감사란 무엇일까? | 감사는 무엇으로 이루어졌을까? | 감사의 가치는 어디에 있을까? | 감사의 적절한 기준은 무엇일까? | 감사는 의무가 될 수 있을까? | ‘덕스러운 감사’는 어떤 것일까? | ‘나쁜 감사’도 있을까? | 존재에 대한 감사도 가능할까? | 감사와 비교할 만한 태도는 무엇일까?

+감사의 덕목을 어떻게 기를 수 있을까?

3장 효: 부모다움에 보답하는 자식다운 마음

왜 지금 효를 이야기할까? | 효란 무엇일까? | 효의 가치는 어디에 있을까? | 효의 윤리적 근거는 무엇일까? | 관계적 덕목으로서의 효란 무엇일까? | 현대의 효는 무엇이 달라져야 할까? | 인생의 시기에 따라 효는 어떻게 달라져야 할까? | 부모답지 않은 부모에게도 효도해야 할까? | 부모에게 순종해야만 효도일까?

+효의 덕목을 어떻게 기를 수 있을까?

4장 신뢰: 너에게 나를 기꺼이 내맡기는 마음

신뢰란 무엇일까? | 신뢰와 유사한 개념은 무엇일까? | 신뢰의 가치는 어디에 있을까? | 스스로의 의지로 신뢰할 수 있을까? | 자신에 대한 신뢰는 어떤 것일까? | 어떤 사람이 신뢰할 만할까? | 지혜롭게 신뢰하는 마음은 어떤 것일까? | 못 믿는 마음과 잘 믿는 마음은 왜 나쁠까?

+신뢰성과 신뢰심을 어떻게 기를 수 있을까?

5장 정직: 속지 않을 권리를 지켜주는 마음

정직이란 무엇일까? | 왜 정직해야 할까? | 정직과 솔직은 어떤 차이가 있을까? | 거짓말을 하지 않으면 정직한 것일까? | 일부러 속이는 행위는 항상 부정직할까? | 정직한 사람도 헛소리를 할까? | 정직한 사람은 약속도 잘 지킬까? | 자신에게 정직하지 못할 수도 있을까? | 인공지능은 정직할까?

+정직의 덕목을 어떻게 기를 수 있을까?

참고문헌

들어가며

사실 겸손이나 정직처럼 우리에게 친숙한 덕목 개념을 철학적으로 깊이 연구할 필요가 있을지 의문이 들 수 있습니다. “도둑질도 거짓말도 누가 나쁜 줄 몰라서 하나?” 이렇게 반문하는 분들도 있겠지요. 우리가 윤리적으로 살지 못하는 건 좋은 길과 나쁜 길을 몰라서가 아니라 좋은 삶을 실천할 의지가 부족할 뿐이라고 생각할 수도 있습니다. 하지만 좋은 길이 어떤 길인지 아는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 아무리 친숙한 덕목이라고 해도 그것이 ‘무엇’인지를 제대로 알지 못한다면 그런 덕목을 기르고 발휘해 나갈 방향성을 잡기가 어려울 테니까요. 우선 목적지를 알아야 그곳으로 가는 길을 알 수 있을 것입니다. 그리고 그런 덕목이 ‘왜’ 가치가 있는 것인지를 아는 것도 매우 중요합니다. 그 덕목이 갖는 가치에 대해서 납득을 하지 못한다면 그런 덕목들을 기르고 발휘할 마음이 들지 않을 테니까요.

_6~7쪽

1장 겸손

겸손과 관련해서 또 한 가지 살펴볼 것은 자신에게 엄격하고 남에게는 관대한 태도입니다. 우리는 자신에게 엄격하여 쉽게 만족하지 않고 끊임없이 노력하며 위를 향하는 사람을 겸손하다고 말합니다. 하지만 반드시 그렇지만은 않습니다. 자신을 그런 식으로 ‘특별 취급’하는 것 또한 겸손하지 못한 태도를 드러낼 수 있기 때문이지요. 전교 1등 학생의 사례를 생각해봅시다. 가령 전교 1등을 하는 나일등은 시험 문제를 하나만 틀렸어도 만족하지 못하고 괴로워하고 ‘더욱더 잘해야 돼’라며 스스로를 채찍질합니다. 그때 괴로워하는 일등이에게 평소에 50점을 맞는 김긍정이 와서 “괜찮아, 성적이 인생의 전부는 아니잖아”라고 위로해주었어요. 그런데 괴로워하던 일등이가 고마워하기는커녕 “너 같은 애는 괜찮겠지만 나는 안 돼!”라는 식으로 말합니다. 이런 사람은 스스로에게 만족하지 않고 계속 노력하려는 태도를 지녔지만 다른 한편으로는 남을 깔보고 자기만 특별한 존재로 보고 더욱 엄격한 잣대를 들이대려는 태도 때문에 오히려 겸손하지 못하다고 할 수 있지 않을까요? 이처럼 자신에게만 다른 기준을 적용해서 다르게 취급하는 태도를 겸손하다고 하기는 어렵습니다.

_41~42쪽

겸손하면서도 자신 있게 살아가기 위한 실천적 지침으로 삼등주의를 제안합니다. 뭘 하든 어디를 가든 3등 정도를 목표로 하는 것이지요. 1등에만 집착하게 되면 살아가면서 극심한 스트레스를 받게 되고, 목표를 이룬 후에도 언제 자리를 빼앗길지 모르는 불안감에 시달립니다. 2등은 1등의 뒤통수를 보며 얄미워하고, ‘쟤만 없으면 내가 1등인데!’라는 시기심에 마음이 상하기 쉽습니다. 하지만 3등을 목표로 삼으면 적절히, 그리고 열심히 하면서도 마음의 부담은 덜합니다. 은메달리스트보다 동메달리스트가 더 행복하다고들 하니까요. 누군가는 이렇게 반문할 수도 있습니다. “그럼 왜 ‘사등주의’도 ‘오등주의’도 아니고 하필 삼등주의야?” 바로 이 문제의식에 삼등주의의 정신이 들어 있습니다. 즉 등수 자체에는 아무런 본질적 가치가 없다는 것, ‘좋은 것’을 추구하며 산다면 남들보다 ‘더 나은’ 것을 이루는 데에 집착할 필요가 없다는 것, 아이러니하게도 그걸 깨닫는 것이 ‘삼등주의’의 핵심입니다.

_51쪽

2장 감사

덕스러운 감사에서는 상대의 의도를 명확하게 알 수 없더라도 ‘호의 추정의 원칙’을 적용하는 것이 중요합니다. 이는 상대방의 마음이 정확히 드러나지 않았을 때 그들이 좋은 마음으로 행동했다고, 나쁜 마음으로 그러지는 않았을 것이라고 추정하는 태도입니다. 이 원칙은 법정에서 사용하는 ‘무죄 추정의 원칙’, 즉 죄가 있는지 없는지 잘 모를 때는 일단 죄가 없다고 추정하고 시작하자는 원칙과도 비슷합니다. 상대가 무죄임을 뒷받침하는 근거가 유죄임을 가리키는 근거보다 많기 때문에 무죄추정을 하는 것이 아닙니다. 다만 무죄인 사람을 죄인처럼 취급할 때의 잘못이, 유죄인 사람을 무고한 사람처럼 대할 때의 잘못보다 크기 때문에 무죄 추정의 원칙이 있는 것입니다. 마찬가지로 호의 추정의 원칙 역시 사람들이 호의를 가지고 있을 확률이 더 높거나 그걸 뒷받침하는 증거가 더 많기 때문만은 아닙니다. 법에서는 증거가 불충분할 때 피고인을 무죄로 추정하는 것이 정의로운 행위인 것처럼, 사람의 마음을 알 수 없을 때도 상대방이 나쁜 의도를 지니지 않았다고 가정하는 것이 덕스러운 태도일 수 있습니다.

_93~94쪽

3장 효

안타깝게도 어린 자식이 장성함에 따라 부모님은 점점 노쇠하게 되고 나중에는 부모님이 자식에게 점점 더 의지해야 하는 상황이 됩니다. 동등한 관계를 넘어 우리가 어릴 때 보살핌을 받았듯 부모님을 돌보는 효도가 필요해지는 시기가 찾아옵니다. 어떤 부분에서 도움이 필요하신지를 잘 파악하여 든든한 버팀목이 되어드리고 실질적으로, 정신적으로 잘 살펴야 합니다. 이 시기야말로 우리가 어른이 되기까지 베풀어주신 은혜를 잊지 않는 보은의 마음이 중요한 때입니다. 또한 단순히 부모님을 돌봄이 필요한 수동적인 존재로만 보지 않고 자율적인 존재로 존중하는 자세 역시 중요합니다. 노쇠하여 자식에게 의존해야 하는 상황이 되더라도 부모님께서 자율적 선택을 할 수 있도록 하는 것은 성숙한 효의 중요한 요소니까요. 예를 들어 의료 결정과 같은 중요한 상황에는 부모님의 의사를 존중하고 최대한 의견을 반영하려는 태도가 필요합니다.

_156~157쪽

4장 신뢰

상대에 대한 앎에 기반한 의존은 완벽하지 못한 증거에도 불구하고 위험을 감수하는 선택을 하는 신뢰가 보여주는 특유의 아름다움을 갖지 못합니다. 배신의 가능성이 존재함을 알면서도 끝까지 피디아스를 믿고 자신의 목숨을 거는 다몬의 태도는 그래서 우리에게 깊은 울림을 줍니다. 그런데 사실 자유의지를 가진 두 존재의 경우에는 서로에 대한 완벽한 앎이 불가능합니다. 누군가가 자유롭다는 것은 그야말로 선택이 자기 의지에 달려 있다는 말이니 이 사람이 무슨 선택을 할지 미리 알 수가 없다는 뜻이니까요. 무엇을 할지 완벽하게 알고 있다면 이 사람은 자유롭지 않다는 뜻일 것입니다. 자유롭지 않고 결정되어 있어야 그것에 대한 앎이 비로소 가능할 테니까요. 그런 면에서 서로를 완벽하게 알 수 없는 불완전한 존재 간의 신뢰 관계에는 독특한 가치와 아름다움이 있습니다.

_196~197쪽

신뢰심을 가진 사람은 이런 이해타산적인 태도만으로 상대를 대하지 않습니다. 예를 들어 준식이와 그의 아내 정아의 경우를 생각해보겠습니다. 준식이는 정아가 외도를 하지 않을 것이라고 신뢰합니다. 그 행동뿐만 아니라 그 행동이 나오도록 하는 정아의 동기 역시 중요하게 생각하는 것이지요. 준식이는 자신이 정아를 신뢰하고 있고, 정아가 그 사실을 알고 있다는 것이 그녀에게 신뢰를 저버리지 않을 충분한 이유가 될 것이라고 믿습니다. 준식이는 그동안 정아가 자신에게 충분히 신뢰할 만한 모습을 보여줬다고 생각하고 더 이상 그녀의 신뢰성을 의심하지 않습니다. 그렇기 때문에 의준이와 달리 준식이는 누군가가 무료로 정아의 뒷조사를 해주고 CCTV를 설치해준다고 해도 “난 내 아내를 믿습니다”라고 말하며 거부합니다.

_219~220쪽

5장 정직

우리에게는 적어도 각자의 방식으로 진리를 추구하고 진실의 땅에 발을 디딘 채 살아가고 싶어 하는 기본적인 관심이 존재합니다. 영화 〈트루먼쇼〉의 예를 들어볼까요? 이 영화의 주인공은 평범한 일상을 살아간다고 믿지만 사실 그의 인생은 본인만 모르게 전 세계 사람들에게 방송되는 거대한 ‘몰래카메라’였습니다. 이처럼 모두가 자신을 속이는 세상에서 살아가고 싶은 사람은 없을 것입니다. 우리에게는 속지 않고 제 나름대로 진실을 추구하며 살아갈 권리가 있습니다. 그런 의미에서 정직이란 상대의 속지 않을 권리에 대한 존중을 중심에 둔 덕목이라고 할 수 있습니다. 우리는 누구나 진실에 맞닿은 채로 살아가고 싶어합니다. 자신의 믿음이 거짓이기를 바라거나 누군가에게 속기를 원하는 사람이 얼마나 있을까요? 어떤 진실을 아는 걸 두려워하거나 알게 된 뒤에 후회할 수는 있더라도 영원히 진실을 외면하는 일은 바람직하지도 가능하지도 않습니다.

_245~246쪽

우리는 자아를 심리적 구분을 통해 속는 자와 속이는 자로 나눌 수 있습니다. 쉽게 말해 마음을 둘로 나누어 각각의 방에 다른 믿음을 밀어넣는 것이지요. 우리는 때로 무의식적으로 자신을 속이기도 합니다. 한 나치 군인의 사례를 들어봅시다. 그는 조금만 깊게 생각해본다면 수많은 유대인을 가스실에 가두고 학살하는 일이 얼마나 악한 일인지 알 수 있습니다. 하지만 그는 이 사실을 인지할 때 느껴질 괴로움을 마주할 용기가 없기에 자기도 모르게 자기 행동의 악함을 증명할 증거들은 외면하고 그 행동을 합리화할 근거들을 모으기 시작합니다. ‘나는 상부의 명령을 따르는 군인일 뿐이다’, ‘저 사람들은 죽을 만큼 나쁜 짓을 했기 때문에 죽어 마땅하다’, ‘나는 오늘 너무 피곤해서 다른 생각을 할 힘이 없다’. 이런 생각들로 머릿속을 채워 자신이 선택하기만 한다면 학살을 거부할 수 있다는 사실을 애써 외면하게 됩니다. 이런 태도 역시 넓은 의미에서 자기기만이라고 부를 수 있을 것입니다.

_285~286쪽

로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.

로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.